不動産の売却の流れとは|8つの手順を図解付きでわかりやすく解説

.webp?q=50)

所有している不動産を売りに出したいときに、不動産会社と協力して進めていく売却活動。相場の調査や不動産会社選び、契約締結、条件交渉などやるべきことが多いため、どのような流れで売却が進むのかを事前に把握しておきましょう。

今回は、不動産売却の流れを8つの手順にまとめてわかりやすく解説します。

なるべくよい条件でスムーズに物件が売却できるよう、不動産会社に依頼する前にやるべきことや注意点も解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

【監修】遠藤秋乃(えんどう あきの) 大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。

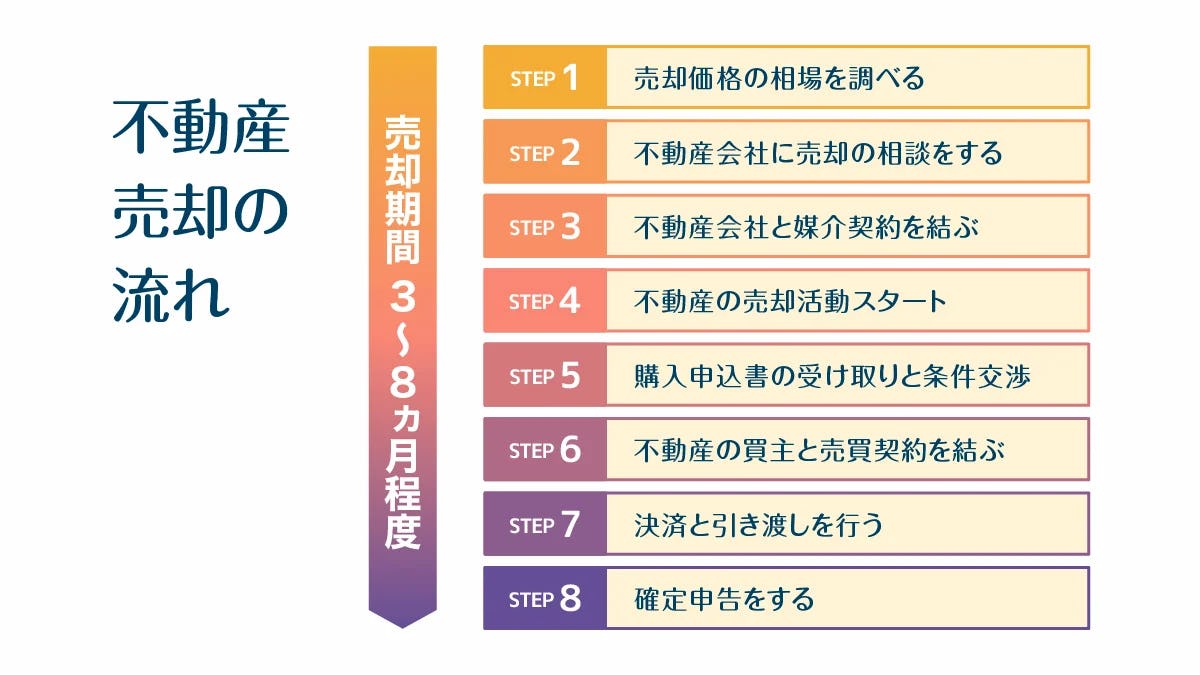

不動産売却の流れ

不動産の売却は、次のような流れで進みます。

- 1.不動産の仲介業者を決める

- 2.売却活動を進める

- 3.買主との取引

- 4.確定申告

売却までは通常3〜8ヵ月程度の期間がかかるため、余裕を持って売却活動を開始することが重要です。まずは、売却の基本的な流れを確認しておきましょう。

次の記事では不動産の売却期間について詳しく解説しています。売却の流れとあわせて確認してみてください。

ステップ1:売却価格の相場を調べる

不動産の売却を考え始めたら、まずは売却価格の相場を調べましょう。売却する不動産と立地・広さ・築年数等の条件が近い物件の価格を確認することで、相場を把握することが可能です。

相場を知ることで、物件を適切な価格で売却できるようになるだけでなく、不動産会社を選ぶ際の判断軸にもなります。不動産会社に査定を依頼した際に、適正な売却価格を提示してくれているかどうかを相場を参考にしながら判断しましょう。

ズバット不動産売却では、物件の種類と都道府県・市区町村を入力するだけで不動産の売却価格の相場が調べられます。お住まいの地域の売却相場を知りたい方は、ぜひご利用ください。そのまま複数の不動産会社へ一括査定を申し込むことも可能です

最大6社にまとめて査定依頼

査定依頼してみる完全無料ステップ2:不動産会社に売却の相談をする

売却価格の相場を把握できたら、不動産会社に売却の相談をしてみましょう。所有している不動産を、どの不動産会社に売却してもらうかを決めるステップになります。

不動産会社には、得意とする物件の種類があります。それによって売却価格が変わるため、複数の不動産会社を比較・検討しましょう。窓口となる担当者が丁寧に対応してくれるかどうかもチェックします。

売却したい不動産のおおよその査定額を算出してもらい、査定額の根拠なども確認しながら、事前に調べておいた売却価格の相場と照らし合わせます。

会社都合で根拠のない査定額を提示してくるところもあるため、次の記事も参考にしながら、適切な査定額を提示してくれる不動産会社を見つけましょう。

ステップ3:不動産会社と媒介契約を結ぶ

不動産会社が決まったら、媒介契約(一般には仲介契約とも)を結びます。媒介契約とは、売却のトラブルを防止するために不動産会社と売主の間で条件を取り決めるものです。

売却を希望する不動産について、不動産会社がどのような営業活動を行い、売主はいくら手数料を支払うのかといった条件を明確にしておきます。

媒介契約には次の3種類があり、契約の種類によって不動産の売り出し方や売却活動の進め方が変わります。

| 専任媒介契約 | 不動産会社1社のみに売却を依頼する契約 ※媒介契約を締結しつつ、買主を自分で探してもOK |

|---|---|

| 専属専任媒介契約 | 不動産会社1社のみに売却を依頼する契約 ※媒介契約を締結したら、買主を自分で探すのはN |

| 一般媒介契約 | 複数の不動産会社へ売却を依頼できる契約 ※媒介契約を締結しつつ、買主を自分で探してもOK |

専任媒介契約は、特定の不動産会社との独占契約になるため、積極的な売却活動が期待できます。なるべく早く確実に物件を売りたい場合は、専任媒介契約がおすすめです。築浅や駅チカなど買い手がつきやすい物件の場合は一般媒介契約を選ぶと、複数の不動産会社から条件のよいところを選べます。

不動産売買の知識に自信がなく、書類集めや今後の見通しについて全て任せっきりにしたい時は、専属専任媒介契約を選ぶ方法もあります。

ステップ4:不動産の売却活動スタート

不動産会社と媒介契約を結ぶと、広告への掲載や売り込みといった本格的な不動産の売却活動がスタートします。

購入の申し込みや条件の交渉などの売却活動は、基本的に不動産会社が主体となって行いますが、内覧希望が合った場合は売主も立ち会うことが一般的です。

会社によっては立ち会いまですべて不動産会社で行うところもあるため、気になる場合は事前に確認しておきましょう。

ステップ5:購入申込書の受け取りと条件交渉

物件の購入希望者が現れると、不動産会社を通じて購入申込書が送られてきます。

購入申込書には、物件の売買価格や引渡し時期、支払い条件などの希望が記載されており、場合によっては条件の交渉を受けることもあるでしょう。

条件交渉がある場合は内容を確認・検討して、不動産会社を通じて双方が納得するまで調整を行います。法律で決められている「重要事項説明」は不動産会社に行ってもらい、その中で設備等の買主にとって必要な情報が提供されます。

ステップ6:不動産の買主と売買契約を結ぶ

条件の調整が完了し、双方が合意したら、不動産の買主と売買契約を結びます。

契約書には、決済・引渡しの日程や売買価格といった重要な情報が記載されます。契約は、売主、売主側の不動産会社、買主、買主側の不動産会社で集まって行うのが一般的です。

売買契約を結ぶ時点で買主から手付金を受領し、売主は不動産会社に仲介手数料の半金を支払います。

ステップ7:決済と引渡しを行う

決済と引渡しは、売買契約書に記載された通りの日程で行います。その際に、受領済の手付金を差し引いた残金を売主が買主から受け取り、売主は不動産会社に残りの仲介手数料を支払います。

「引渡し」とは、物件の鍵や必要書類を買主に渡すことで、決済と同日に行われるのが一般的です。決済は金融機関や司法書士の事務所で行われることが多く、買主と買主の不動産会社、売主と売主の不動産会社、金融機関の担当者、司法書士が立ち会います。

売却する不動産に住宅ローンが残っている場合は、抵当権抹消の手続きが必要となります。手続きは自分で行うこともできますが、第三者に物件を売却する場合は司法書士に依頼する方法が一般的です。不動産会社の担当者の指示のもとに進めましょう。

ステップ8:確定申告をする

不動産の売却価格が購入時の価格よりも高かった場合は、売却代金は譲渡所得として扱われ、課税年度(不動産売却の日付が属する1月1日から12月31日)の翌年に確定申告する必要があります。

確定申告の期間は、毎年2月中旬〜3月中旬と決まっています。利益を得た次の年に確定申告を行いましょう。詳しい日程は国税庁のホームページで確認できます。

確定申告は基本的に利益が出た場合に行いますが、売却によって損失が出た場合も一定の要件を満たして確定申告をすることで、損失分の金額をほかの利益分と損益通算できます。

また、譲渡した年の翌年以降3年間の総所得金額から繰り越して控除できる場合もあります。損益通算や繰越控除を行うことで納税額を減らせるため、確定申告をうまく活用してみましょう。

不動産売却の流れに関する疑問

最後に、不動産売却の流れに関する疑問と回答をまとめました。ぜひ参考にしてください。

不動産売却を依頼する前にしておくことはある?

不動産売却を依頼する前には売却に必要な書類を集めておきましょう。

不動産の売却に必要な書類は取得に時間を要するものもあるため、依頼する不動産会社が確定していなくても、不動産の売却を決めた時点で書類を集め始めるのがおすすめです。

次の記事で、不動産を売却する際に必要な書類について詳しく解説しています。

何を集めたらいいのか分からない時は、最低限「登記済権利証または登記識別情報」「固定資産税納税通知書または固定資産税評価証明書」「実印と印鑑証明書」の3点があればOKです。

不動産売却をする際の注意点はある?

不動産を売却する際は、複数の不動産会社に査定を依頼しましょう。査定を1社に絞ってしまうと比較検討が難しくなり、不動産会社の善し悪しが判断しにくくなってしまいます。

査定は無料で依頼できる不動産会社が多いため、物件の売却相場を自分で調べたうえで検討しましょう。お住まいの地域の売却相場は、ズバット不動産売却で簡単に確認できます。そのまま最大6社の不動産優良企業へ査定を依頼することも可能です。

最大6社にまとめて査定依頼

査定依頼してみる完全無料不動産売却の流れに関する情報まとめ

不動産売却の流れをもう一度確認しておきましょう。場合によっては確定申告も必要になります。

- 売却価格の相場を調べる

- 不動産会社に相談

- 媒介契約を結ぶ

- 売却活動を始める

- 購入申込書の受け取りと条件交渉

- 買主との売買契約

- 決済と引渡し

- 確定申告

売却をスムーズに行うために、事前に情報収集を徹底し、売却することを決めた時点で必要書類などの準備も始めておくとスムーズに手続きが進められます。

また、事前に売却相場を調べたうえで、複数の不動産会社に査定を依頼すると優良企業を選びやすくなります。ぜひ実施してみてください。

不動産売却までの流れは、全日本不動産協会・不動産保証協会でパンフレットが配布されており、各不動産会社でも事前に必ず説明があります。予想より長い期間がかかってしまう可能性も踏まえ、頭に入れておきましょう。

不動産売却にかかる平均的な期間は3か月から6か月程度で、その多くは売却活動に費やされます。好立地・人気の間取りの物件なら、すぐに購入希望者が現れることも珍しくありません。