中学生が不登校になる原因は?親の対応方法やNG行動を徹底解説

公開日:2021年12月02日 更新日:2025年03月26日

中学生になると男女ともに思春期に入り、小学生の頃よりも人間関係が複雑化します。また勉強の難易度が高くなるため、授業についていけなくなる子もいるでしょう。このような中で、不登校になる中学生もいます。自分の子どもが不登校なると、親としてはとても不安になるでしょう。この記事では、不登校の現状や中学生が不登校になる原因、親の対応方法について解説します。

- 不登校の現状

- 中学生の不登校の特徴

- 中学生が不登校になる原因

- 不登校の中学生が不安に思っていること

- 不登校の中学生への具体的な対応

- やってはいけない!NG行動

- 不登校の中学生でも高校に進学できる?

- まとめ

不登校の現状

不登校とは、病気や経済的な理由などの特別な事情がなく、年間30日以上連続して学校に通っていない状態を指します。さまざまな原因により、これに該当する中学生が増えています。

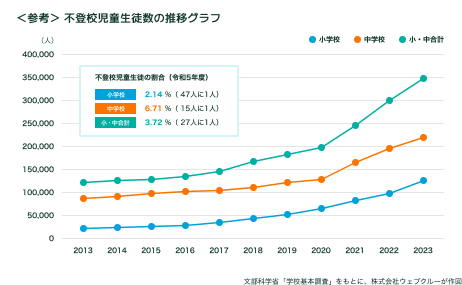

不登校の中学生の人数や割合

出典:文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」

文部科学省の調査によると、中学生の不登校生徒数は2013年度以降、10年連続で増加しています。2023年度には、不登校生徒数は20万人を超え、全国の中学生の6.71%が不登校の状態にあります。子どもが不登校になるのは珍しいものではなく、どの子どもが不登校になってもおかしくない、誰にとっても身近な問題になっていると言えます。

不登校の中学生の進学・就職率

文部科学省の「『不登校に関する実態調査』~平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書~(平成26年度)」によると、中学で不登校だった人の高校進学率は85.1%でした。

また同調査によると、中学で不登校だった人の20歳時点での就業率は54.1%、就学も就職もしていない人の割合は18.1%でした。

不登校については、『不登校とは|文科省は年間30日以上の欠席を不登校と定義。ひきこもりとの違いも解説』も参考にしてください。

中学生の不登校の特徴

中学生の不登校には以下の特徴が見られます。

- 中学1年生で不登校になるケースが多い

- 不登校が長期化しやすい

中学1年生で不登校になるケースが多い

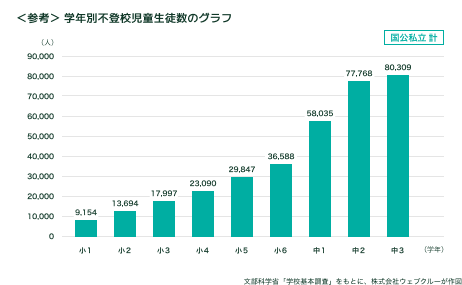

出典:文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」

学年別の不登校児童生徒数を見ると、小6から中1にかけて、約1.6倍に増えていることがわかります。

中学1年生は、新しい環境や生活リズムに対する適応が求められる時期です。この変化に対応できず、不登校になるケースが考えられます。

不登校が長期化しやすい

同調査によると、不登校が前年度から継続している割合は以下の通りです。

- 小2:1%

- 小3:4%

- 小4:7%

- 小5:2%

- 小6:9%

- 中1:5%

- 中2:3%

- 中3:9%

学年が上がるほど、不登校の継続割合が増加しており、不登校が長期化する傾向があることがわかります。

思春期の真っ只中にある中学生は、心身ともに大きな変化を迎える時期です。このため、学校生活や人間関係に対する適応が難しくなることがあります。

特に友人関係や学業のプレッシャーが原因となるケースが多く見られます。また、親や教師との関係性も影響を与えることがあります。

中学生が不登校になる原因

文部科学省の調査によると、中学生が不登校になったきっかけは以下の通りです。

| 学校環境 | いじめ | 1.0% |

|---|---|---|

| いじめを除く友人関係 | 14.4% | |

| 教職員との関係 | 2.1% | |

| 学業不振や宿題未提出 | 15.5% | |

| 学校のきまり等 | 2.0% | |

| 転編入学、進級時の不適応 | 4.5% | |

| 家庭環境 | 家庭生活の変化 | 5.9% |

| 親子の関わり方 | 9.6% | |

| 本人に関わる要因 | 生活リズムの乱れ | 22.1% |

| 遊び、非行 | 4.0% | |

| 学校生活にやる気が出ない | 32.2% | |

| 不安・抑うつ | 23.4% | |

| その他 | 障害 | 5.9% |

| 障害以外の個別の配慮 | 5.5% |

出典:文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」

中学生が不登校になる原因は多岐にわたり、主に「学校環境」「家庭環境」「本人に関わる要因」に分類することができます。

学校環境

中学生が不登校になる原因には、学校に関わる要素がいくつかあります。

まず、人間関係です。いじめや友人関係のトラブルが原因で学校に行けなくなる生徒は少なくありません。また、先生とのコミュニケーションの問題や指導方法に不満を感じることで、学校に行くことがストレスとなることがあります。

学業不振も大きな要因です。授業についていけなくなったり、成績が下がったりすることで自信を失い、学校に行くことが難しくなる場合があります。

学校の規則や環境の変化も不登校の原因となり得ます。厳しい校則や校内の雰囲気が合わないと感じると、学校に行きたくなくなるでしょう。また、入学・転編入学・進級で、新しい環境に馴染むことができず、不安やストレスを感じることで、不登校に繋がることがあります。

家庭環境

家庭に関する問題も中学生が不登校になる大きな要因となります。まず、家庭の生活環境の変化です。例えば、親の離婚や引っ越し、新しい家族の出現などが挙げられます。これらの変化によって、子どもは大きなストレスを感じることがあります。

次に、親子のかかわり方です。親が過度に子どもに期待をかけたり、無関心であったりする場合、子どもはプレッシャーを感じたり孤独を感じたりすることがあります。

家庭内の不和も見逃せません。親同士の喧嘩や家庭内暴力など、家庭内が不安定な状態である場合、子どもは安心できる居場所を失い、学校にも行けなくなることがあります。

本人に関わる要因

中学生が不登校になる原因には、本人自身の問題も大きく関与しています。まず、生活リズムの乱れです。夜更かしや規則正しくない生活が影響して、朝起きることができず、学校に行くことが難しくなるケースがあります。

また、「学校生活にやる気がでない」「不安・抑うつ」の割合が特に多いですが、具体的な原因がわからないこともしばしばです。学校が嫌いというわけではなく、なんとなく行きたくない、体調がすぐれないなど、不登校の中学生本人も理由がわからない、明確に説明できないことがあります。

不登校の中学生が不安に思っていること

不登校になる中学生が抱える不安は、個々の状況によって異なります。さまざまなケースが考えられ、それぞれの子どもが複雑な思いを抱えています。

- 学校に戻れないのでは

- 勉強の遅れが取り戻せないのでは

- 友だちや先生に見放されるのでは

- 親に理解してもらえないのでは

- 親や家族に申し訳ない

- 自分の居場所がない

- 変わりたいけど、どうすればいいかわからない

- 自分の気持ちをうまく言葉にできない

- 怠けていると思われているのでは

- 不登校の解決策が見つからないのでは

- 学校の先生は信用できない

これらは一例ですが、不登校の中学生は、焦りや恐れ、孤独感や罪悪感といったさまざまな感情を抱えています。

個人の状況によって、不安の種類や大きさは異なるため、一人ひとりに寄り添った対応が必要となります。

不登校の中学生への具体的な対応

中学生の登校拒否への対応は、まず、現実を受け止め、子どもに寄り添うことが重要です。ここでは、登校拒否の中学生に対する、具体的な親の対応方法を紹介します。

学校を休んでよいと伝える

中学生で不登校になった子どもは、どこか罪悪感を感じながら学校を休んでいることもあります。「学校に行かないことは良くないことだ」と頭ではわかっていても、「今は学校には行きたくない」といった相反する葛藤を抱えています。

親としては心配になるかもしれませんが、大切なのはまず子どもに「学校を休んでもよい」と伝えることです。これにより、子どもが感じるプレッシャーを軽減し、精神的な安定を図ります。

学校に通うことができないほどのストレスを感じている時には、無理に行かせることは逆効果です。安心して休む環境を提供することが、回復への第一歩になります。

「休むのは悪いことではない」と伝えることで、子どもは安心感を持ちやすくなり、次のステップに進むための土台を作ることができます。

子どもが相談しやすい環境をつくる

子どもが学校に通わなくなると、「怠けているだけだ」と頭ごなしに叱ったり話を聞き流したりする親もいるかもしれません。不登校になる理由はさまざまですが、親からすると些細なことでも子どもにとっては深刻な問題です。

問題を軽く受け止められたり適当に話を聞き流されたりすると、子どもは親に頼ることを諦めてしまう可能性もあります。

子どもが相談しやすい環境を作るには、子どもの話をじっくり聞く、共感を示す、否定せずに受け入れる、といった態度で接することが重要です。

また、家庭の中で安心して過ごす時間を増やすことも大切です。例えば、一緒に食事をしたり、趣味や話題を共有したりすることで、子どもがリラックスできる環境を作ります。

子どものがんばりを認める

「テストの成績が上がらない」「部活で良い結果を残せなかった」など、自分のがんばりに反して成果を得られなかったことが原因で不登校になる子もいます。このような場合は、子どもを責めるのではなく今までのがんばりを褒めてあげましょう。

「今まで大変だったね」「毎日がんばってたもんね」など労う言葉をかけてあげてください。親から褒められたり労いの言葉をかけられたりすることで、子どもは安心感を得ることができ、意欲が上がる子もいます。不登校から抜け出す糸口になることもあります。

また、家庭での小さな努力や変化を積極的に認めるようにしましょう。例えば、朝決まった時間に起きることや、家庭での学習に取り組む姿勢など、日常の中のがんばりを褒めることも重要です。子どもが自分の努力を認識し、自信を持つことで、前向きな行動を促進します。

学習のサポートをする

「思うように成績が伸びない」「学校の勉強が難しくて授業についていけない」などの理由から不登校になる中学生もいます。

子どもは勉強に自信がない状態なので、学力を上げて自信を取り戻し勉強への意欲を復活させることが大切です。

そのためには、家庭内での学習のルーティンを作り、毎日決まった時間に学習を促すなどのサポートをしましょう。

学習の際には、親もサポート役として質問に答えたり、進捗を確認したりすることが大切です。学習の進展を一緒に喜ぶことで、自信を持たせることにつながります。

また、学校との連絡を図り、課題や進度について情報を共有することが望ましいです。

不登校中の自宅学習の方法については、『不登校の自宅学習どうする?勉強遅れを取り戻す方法』も参考にしてください。

別室登校を提案する

不登校の中学生に対して、別室登校(保健室登校など)は効果的な対応方法のひとつです。

学校に行くことにハードルを感じている子どもにとって、教室以外の場所での学習は心理的な負担を軽減します。

また、不登校であることに罪悪感を抱えている子どもにとっては、罪悪感を和らげる効果も期待できます。

別室を利用すると、ほかの生徒と距離を置いて学ぶことができるため、学校全体への復帰の第一歩として効果的です。これにより、少しずつ学校の環境に慣れ、自信を取り戻すことができます。

別室登校について、『別室登校で不登校を解決できる?保健室登校との違いも解説』も参考にしてください。

担任やスクールカウンセラーに相談する

中学生は多感な時期のため、親に話したくないこともあるかもしれません。そのため、担任の先生やスクールカウンセラーなど第三者を交えて話し合うことも大切です。

担任の先生は学校での状況を把握しており、具体的なアドバイスやサポートが期待できます。また、スクールカウンセラーは子どもの心理的な側面に対する専門知識を持っており、先生と連携しながらサポートを提供してくれます。

担任やスクールカウンセラーと連携することで、子どもの不安や問題を総合的にサポートする体制を築くことができます。

専門機関や支援機関に相談する

担任やスクールカウンセラーに相談しても改善しなかったり、子どもが学校や担任に不信感を持っていたりする場合は、専門機関や支援機関に相談してみましょう。

以下のような機関に相談することで、不登校を解決するためのサポートを受けることができます。

- 教育支援センター:不登校の子どもの学校復帰を支援する相談窓口。

- 教育相談所:不登校や進路、学習など、教育に関するさまざまな問題について相談を受ける機関。

- フリースクール:不登校の子どもが通うことのできる民間の教育機関。

- 子ども家庭支援センター:18歳未満の子どもとその家庭に関するあらゆる相談に対応する窓口。

- 精神保健福祉センター:精神的な健康問題に対するサポートを行う機関。

- 児童相談所:18歳未満の子どもに関するあらゆる相談を受け付け、支援を行う機関。

- 引きこもり地域支援センター:引きこもりに特化した相談窓口。

こうした支援機関のサポートを利用することで、家庭だけでは対処しきれない問題にも対応することができ、子どもの学校復帰への一歩を踏み出すことができます。

学校以外の学習方法を検討する

不登校になった子どもにとって、学校に復帰することだけが解決策とは限りません。そのため、学校以外での学習方法を検討することも重要です。

学習意欲や、高校への進学意思はあるけれど、中学校には行きたくないという場合もあるでしょう。

中学の場合、留年するということはありません。文部科学省が公認する「出席扱い制度」を利用すれば、学校以外の場所での学習でも、出席扱いになる場合もあります。

学校以外の学習の場として、通信教育、家庭教師、学習塾、フリースクール、教育支援センターなどの利用も検討しましょう。

フリースクールについては、『フリースクールとは?費用や活動内容、不登校特例校との違いを徹底解説』も参考にしてください。

やってはいけない!NG行動

不登校の中学生に対する親の対応として避けるべき行動は、以下の通りです。

- 理由を問い詰める

- 無理やり学校に行かせる

- 不登校になったことを否定する

- 親の不安を子どもにぶつける

- ほかの子と比較する

子どもの心理状態を悪化させる可能性があるため、注意が必要です。

理由を問い詰める

「何があったの?」「なぜ学校に行けないの?」と理由を問い詰めても、プレッシャーを与えるだけで解決になりません。

不登校の子どもは心理的に不安定であり、強く迫られるとさらにプレッシャーを感じ、心を閉ざしてしまう可能性もあります。

不登校の原因はひとつではなく、学校の環境、友人関係、学業の負担など、複数の要因が絡み合っていることが多いです。

自分でも学校に行きたくない理由がよくわからない場合もあります。

子どもの気持ちに寄り添い、自然に話せるようになるまで見守ることが重要です。

無理やり学校に行かせる

場合によっては時間が解決してくれることもありますが、問題が解決していない状態で登校させても、本人が苦痛なだけで余計に負担をかけてしまいます。

無理強いすることで、学校への恐怖心や嫌悪感が増し、余計に学校に行けなくなることも考えられます。

子どもの様子を見ながら、徐々に原因を探り、解決方法を一緒に考えていきましょう。

不登校になったことを否定する

「甘えるな」「情けない」など、否定的な言葉をかけるのも禁物です。

否定することで、子どもは自分の気持ちや現状を理解してもらえないと感じ、さらに孤立感を深めるかもしれません。

不登校は甘えや怠けではなく、さまざまな事情が絡んだ、深刻な問題です。

まずは子どもの状況を受け入れ、その上でどのようにサポートできるかを考える姿勢が求められます。親や家庭が安全で安心できる場所であることを示すことが、何よりも重要です。

親の不安を子どもにぶつける

子どもが不登校になると、親はとても不安な気持ちになるでしょう。しかし、子どもはそれ以上に不安を抱えています。

「勉強についていけなくなったらどうしよう」「高校受験ができなくなったらどうしよう」といった不安は、子どもも同様に抱えています。

親の不安をぶつけられても、子どもの不安がなくなることはありません。むしろ、ますます不安が大きくなり、状況は悪化してしまうでしょう。

親は冷静に対応し、子どもが安心できる環境を提供することが大切です。担任やスクールカウンセラー、支援機関など、第三者に相談することで、不安を軽減することができるでしょう。

ほかの子と比較する

ほかの子と比較することは、子どもの自己肯定感を著しく傷つける行動です。

子ども一人ひとりのペースと個性があり、他人と比較しても問題の解決にはつながりません。逆に、劣等感を増幅させ、子どもが自信を失う結果となります。

特に不登校という繊細な問題においては、子どもに寄り添い、他人と比較せずにその子自身の成長を見守ることが重要です。

不登校の中学生でも高校に進学できる?

日本の義務教育では、中学で留年することは基本的にありません。そのため、不登校でも高校に進学することは可能です。

しかし、例えば中学3年間不登校で、全日制の高校に通ったとしても、また学校に行けなくなってしまうかもしれません。

高校は全日制だけでなく、定時制や通信制の高校もあります。これらの高校の中にも、さまざま特徴を持った学校がたくさんあります。

子どもの状態や希望をしっかりと把握し、子どもに合っているかどうかを検討することが重要です。

不登校の中学生の進路については、『不登校の中学生の進路は?進学しやすい高校や進路を選ぶ際の注意点』も参考にしてください。

まとめ

不登校の原因は多岐にわたり、本人が理由をわかっていないこともあります。

親としては、まず現状を受け止め、子どもの心に寄り添った対応を心掛けることが求められます。

無理に学校に行かせるのではなく、子どもが安心して過ごせる環境を整えることが、最初の一歩です。

不登校の解決は簡単ではないかもしれません。学校や支援機関と連携しながら、子どもの成長を見守っていきましょう。